ずーーーーっと積みゲーをしていたRPG『MOTHER2』を先日遂にクリアしました。購入から丸一年、なかなか手がつけられない状況に悶々としていましたが、長く険しい旅路を終えて振り返ると名残惜しさすら感じます。

ということで今回は歴史的傑作RPG『MOTHER2』のことを書いていこうと思います。少し長めですが、お付き合いくださいませ。

◆4人の少年少女たちとそれを取り巻く不思議な世界

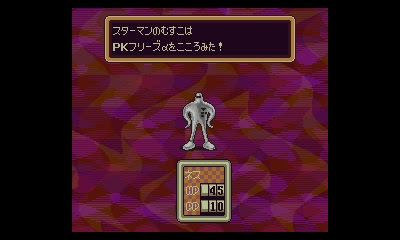

MOTHER2は少年ネスと3人の少年少女たちが、侵略者ギーグと戦うために世界中を巡る冒険を描いたRPGです。舞台は90年代をモチーフにした架空の地球。電話線が引かれ、自動車が走り、テレビが映る、剣と魔法のファンタジーとは真逆の世界観です。彼らが戦う時に使う力はPSIと呼ばれる超能力。ギーグの魔の手が伸びて凶暴化した動物や住人と戦っていきます。

このMOTHER2ではコピーライターでおなじみ糸井重里氏がプロデュース&ディレクションを務めており、見た目もテキストもとにかくユニーク。RPGであるものの住民たちは魔王に怯えるような弱々しい人々などおらず、世界の危機など気づかずに自由奔放に暮らしています。

憎たらしさ満載の悪ガキ「ポーキー」から始まり、ネスの手柄をいつのまにやら自分のものにしている市長「ピカール」、ついカッとなってこども相手にサブミッションをかける警察の「ストロング所長」、毎回騙されて莫大な借金を負っているブルースバンド「トンズラブラザーズ」、汚いゲップ音とともにネスたちに襲いかかるボス「ゲップー」、正体不明で不思議な喋り方をする生き物「どせいさん」など、皆どこか抜けていますが強烈な個性を発揮しています。

名前のある人物だけではありません。モブひとりひとりですら、記憶に残る台詞を残していきます。リゾート地の海岸でてのひらまでしっかりと焼く人、酔ってないと豪語しつつも千鳥足のよっぱらい、自分の経営する店でサクラをしている女性、開発者からのメッセージを受信するイタコドッグ……。生きるものたち全てが従来の「RPG」の枠に縛られていない世界、それがMOTHER2なのです。

◆RPGでなければ出来ない数々の表現

MOTHERシリーズは糸井氏がドラクエに感銘を受けて作ったのだそうです。実際MOTHER2をプレイしてみると、メニューコマンドや戦闘形式などの多くがドラクエのゲームデザインを元に作られています。しかし、それをそのまま焼き増しにしないのがMOTHER流。戦闘で大ダメージを受けてもHPが減るまでに数秒のタイムラグ中に回復が出来る「ドラムロール」があったり、格下の敵シンボルには一撃必殺が発動したり、セーブはネスのパパに電話をかけて行い、持ち物の預かりは同じく電話で運送業者を呼び、戦闘不能や状態異常にかかれば病院で診てもらうなど、とにかく同じことはしないぞと言う意気込みを感じます。

極めつけは状態異常「ホームシック」。ネスが戦闘中突然ハンバーグが食べたくなったり、家に帰りたくなったりして戦闘を放棄します。それを治す手段はネスのママに電話して慰めてもらうというもの。多分こういった発想はMOTHERシリーズでなかったら出来ないでしょう。

MOTHER2はRPGの常識を破りつつも、RPGの文脈を非常に大切にしたゲームです。敵を倒しながら強くなって最後の敵と戦うまでの物語を独自に解釈し、キャラクターからシステムまで意味合いがなされるよう丁寧に肉付けされています。RPGの本質をしっかりと捉え、ファンタジーでなくとも王道を貫き通しています。

◆その旅路はけして楽なものではない

一見可愛らしい見た目で子どもに向けたゲームのようなMOTHER2ですが、ただボタンを押しながら何も考えずに進めるような甘いゲームではありません。行く先々に難所が立ちはだかり、ネスの冒険を止めようとしてきます。これは演出だけでなく、本当に越えるのが困難なのです。

例えば序盤の難所「グレートフルデッドの谷」では、入り口に十字キーでの操作を混乱させる状態異常にしてくる「歩くキノコ」がおり、「歩く芽」は仲間を呼びながら少ないPPを奪ってきます。他にも敗北間際に自爆する「だいウッドー」、ねびえビームで風邪にしてくる「ひとくちユーホー」と「クルーン」など、強さ以上にプレイヤーを苦しめてくる敵がわんさかいます。またここまでネスひとりの旅であり、持てるアイテム数が徐々に圧迫され、アイテム枠のやりくりをしなくてはいけません。快適性を重視した現在のRPGではなかなか見ないような厳しいダンジョンがそこにはあります。

他にも突然パーティメンバーが抜けるシーンがあって戦力が一気に落ちたり、もし間違ってテレポートを使ってしまうと戻ってくるまで大変な道のりを越えなくてはいけないシーンがあったりと、予想外の困難が数多く待ち受けています。

ではこの難易度はレトロゲームの無茶なバランスか?と問われれば、それは違うと答えたいです。この谷も含め、どんなに厳しいダンジョンも挑み続けてしっかりレベルを上げれば、必ず突破できるように設計されています。

このゲームでは「強くなること」に対し非常に重要な意味を持っています。ギーグがどれほど強大な存在であるかは、最後まで進めた方なら分かるでしょう。そんな相手に少年少女たちが挑んで世界を救うだけの説得力を、旅路を通して成長したステータスが裏付けているのです。そしてプレイヤーが乗り越えた困難に見合うだけの最高のエンディングを、このゲームは用意しています。

自分はというと、下手にRPG慣れしすぎたことで、レベルを上げる価値をしばらく見落としていました。ダンジョンを無理に突破しようとしたせいで、余計に厳しい状況になったりもしました。何度も挫折しそうになりましたが、終盤辿り着いたグミ族の村でのメッセージでハッと気付かされました。この困難はプレイヤーに意図して設けた試練であり、ここまで強くなったことがどれほど大きなことであるかを。立ち向かったことはけして無駄ではなく、その積み重ねこそ大きな物語を作り上げていることを学びました。

最近では積みゲー崩しに躍起になっていたこともあり、RPGで最も大切なことを忘れていたのかもしれません。RPGはプレイヤー自身が強くなる物語であり、困難の先のゴールを目指すものでもあります。ユーザビリティやゲームデザインだけでは計れない部分に、RPGの本質が詰まっています。

MOTHER2に込められた思いは、実際にプレイしなくては分からないと思います。ラストバトルは大きな衝撃を受けましたし、エンディングでは自然と涙が流れました。それは、MOTHER2というゲームに自分の手で挑んだからこそのものだと思います。

MOTHER2はRPGを作る人にはぜひ遊んで欲しい一作です。何者にも縛られない想像力と、5年の開発期間に渡ってRPGに真剣に向き合った思いが、このゲームはあるからです。

最高のRPGをありがとうございました。では。